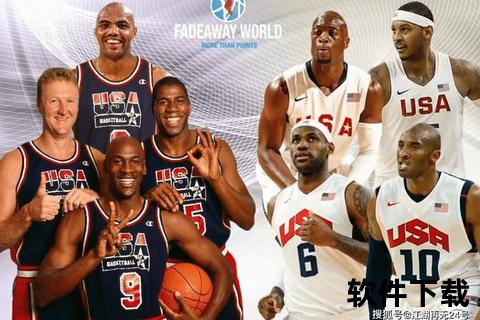

在体育史上,美国男篮“梦之队”的溃败总是充满戏剧性,而2004年雅典奥运会上“梦六队”的铜牌之耻,至今仍是篮球界最令人费解的谜题之一。这支由邓肯、艾弗森等超级巨星领衔的球队,为何会在国际赛场遭遇滑铁卢?答案或许藏在阵容、规则、文化与时代变革的交织中。

1. 巨星退赛与阵容失衡

2004年的美国男篮堪称“最不像梦之队的梦之队”。原定参加雅典奥运会的12人名单中,包括科比、奥尼尔、麦迪等10名球星因恐怖袭击担忧或伤病退出,最终仅剩邓肯、艾弗森和马布里三位核心。替补席上,詹姆斯、韦德和安东尼等新秀虽天赋出众,但国际比赛经验几乎为零。

关键问题:

2. 年龄与经验的致命短板

球队平均年龄仅23.6岁,是自1988年以来最年轻的美国奥运男篮。年轻球员对FIBA规则极不适应:詹姆斯在场上多次因走步违例被吹罚,安东尼则因防守习惯差异沦为替补。

1. 联防与无防守三秒的绞杀

国际篮联允许区域联防且无防守三秒限制,这直接削弱了美国队的突破优势。对阵波多黎各时,阿罗约利用挡拆战术频繁冲击内线,而美国队后卫因身高劣势(艾弗森1.83米,马布里1.88米)被对手高大后卫碾压。

数据对比:

2. 裁判尺度与文化冲突

FIBA裁判对移动掩护和手部动作的判罚更严格,而习惯了NBA宽松环境的美国球员频频失误。马布里曾抱怨:“每次转身都被吹进攻犯规,这根本没法打球!”

1. 战术僵化与新人压制

主教练拉里·布朗以“学院派”风格著称,强调团队配合而非个人单打。他要求球员严格按照战术执行,甚至公开训斥马布里:“我想立刻把他送回家!”。这种高压管理导致更衣室矛盾激化,年轻球员因害怕失误而束手束脚。

典型案例:

2. 缺乏应变能力的临场指挥

面对阿根廷的挡拆战术,布朗坚持使用人盯人防守,而非调整联防策略。吉诺比利借此狂砍29分,直接击溃美国防线。

1. 阿根廷的“黄金一代”

由吉诺比利、斯科拉、诺西奥尼组成的阿根廷队,以流畅的团队配合和精准三分著称。他们从小共同训练,默契度远超临时组队的美国。

战术对比:

2. 欧洲篮球的体系化胜利

立陶宛、希腊等队凭借科学的青训体系和成熟的战术素养,证明团队篮球可击败天赋碾压。立陶宛后卫贾斯科维休斯曾单场投中6记三分,率队击败美国。

2004年的失败成为美国男篮改革的转折点。2008年“救赎之队”吸取教训,招募科比、基德等经验丰富的球星,并提前三个月集训以适应规则。而梦六队的教训也警示世界:

互动话题:

你认为如果2004年科比、奥尼尔等巨星未退赛,美国队能否夺冠?欢迎在评论区分享你的观点!